百 年 的 銀 行 不 變 的 行 址

|

1864年10月28日,滙豐銀行租用了位於香港皇后大道中1號的獲多利大廈作為總行辦公地點,但起初僅是租用了該大廈的一部分,到後來又買下了銀行所租用的部分。獲多利大廈(Wardley House)的產權屬於沙遜洋行,其地緊靠維多利亞港,那個時代的皇后大道仍為海邊,這是一塊風水寶地。 |

香港早期的中環景象 左邊第一棟建築是獲多利大廈,右邊第一棟是怡和洋行,第三棟是寶順洋行。 |

|

1886年的滙豐銀行總部大樓 此圖取自滙豐銀行1920年天津地名伍圓券的背面 |

隨著滙豐銀行業務的拓展,獲多利大廈的辦公已變得狹小而不敷使用。1882年,滙豐銀行買下獲多利大廈的其餘部分(時由香港有利銀行所佔用)於是在原地建築新的銀行總部大樓。1886年,新的銀行總部大樓正式啟用,其面向皇后大道的一面以廊柱及八角形的圓拱屋頂為主,屬於維多利亞式設計,而面向德輔道的一邊則採用一系列的拱形走廊為主,前後設計迥然不同,仿佛似由兩幢風格不同的建築物所組成。這棟新的銀行大樓,共花費30萬港幣。 |

|

|

|

|

在經歷了半個世紀以後,1886年建造的滙豐銀行總部大樓已經顯得殘舊而不合時宜,而更為重要的是隨著銀行業務的發展,以至當初設計的金庫,也早已放不下越來越多的金條和銀幣,建造新的大樓已是迫在眉睫,但滙豐不想放棄這塊俯視維多利亞港的風水寶地。於是在1933年,通過與香港政府的談判後,滙豐獲得了半個香港大會堂的土地。

1935年,一座比上海分行更為壯觀的總部大樓正式落成。大廈共13層,高70米,採用芝加哥學派設計,而且安裝了中央空調和快速升降機。這幢大樓是當時香港的最高建築物,曾一度被譽為是“從埃及開羅到美國三藩市之間的最高建築物”。 |

1935年竣工的滙豐銀行香港總部大樓 此圖取自滙豐銀行1969年伍百圓港幣的背面 |

|

|

|

|

|

勿需置疑,在任何一個時代,銀行都需要一幢豪華壯觀的辦公大樓來作為必備的點綴門面,滙豐自然也不例外。1979年11月19日,滙豐銀行宣佈將第三座總部大樓拆除重建。經過六年的構思與建造,1985年5月20日新的滙豐大樓在香港皇后大道中1號原址落成,1986年4月7日正式啟用,並由當時的港督尤德爵士主持開幕儀式。 |

||

|

|

|

這幢新的滙豐總行大廈是由英國最著名的建築師諾曼·福斯特(Norman Foster)所設計,其特色在於大廈的平面近乎矩形,在城市外部空間的襯托下仿佛地處於一條強烈的南北中軸線,而大廈的內部並無任何支撐結構,可以自由拆卸,將所有支撐結構均設於建築物外部,從而使樓面的實用空間發揮到淋漓盡致。整座建築物占地5000平米,樓高約180米,共有46層樓面及4層地庫,使用了30000噸鋼材和4500噸鋁材,而且建造所用的配件幾乎都是預製的,結構用鋼件在英國製造,玻璃、鋁制外殼及地板在美國製造,服務設施組建在日本製造。

這幢大樓採用了當時最先進的科技和材料,也是當時全球最昂貴的獨立建築物,共耗資52億港幣,曾一度被英國《泰晤士報》列為20世紀80年代最具代表性的世界十大建築物之一。 |

無稽之談之風水大戰

中國銀行 VS 滙豐銀行

|

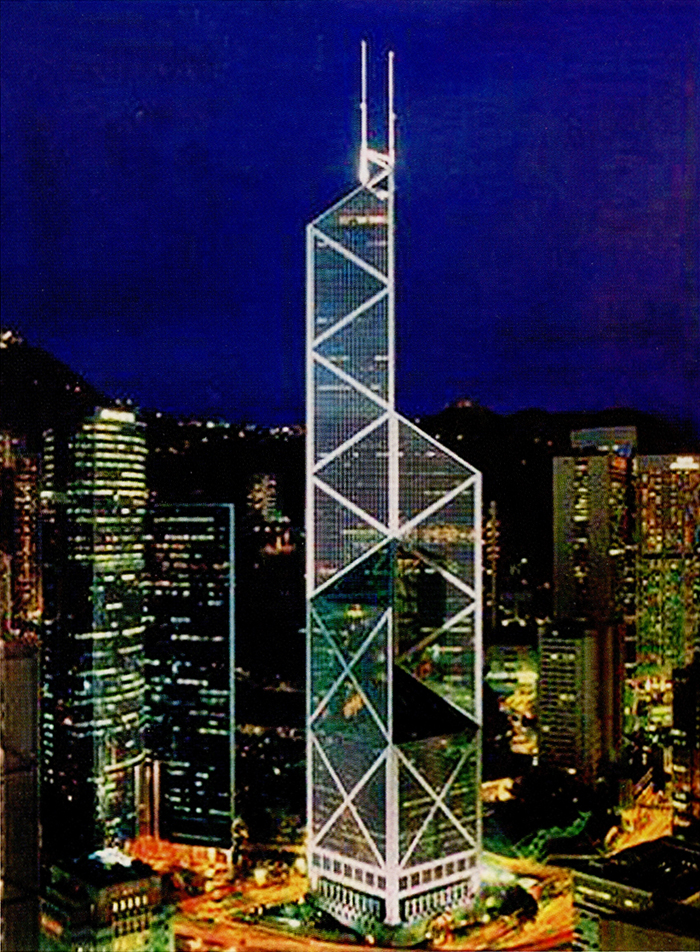

香港中國銀行大廈(簡稱中銀大廈),位於香港中西區金鐘花園道1號,從1982年底開始規劃設計,至1988年8月8日舉行封頂典禮,1989年竣工,1990年啟用。建築總面積12.9萬平方米,地上70層,樓高315米,加頂上兩杆高度共有367.4米,建成時是香港最高建築物,建築面積是滙豐銀行的兩倍,而造價不及其五分之一。 |

||

|

這幢出類拔萃的大廈,乃出自著名華裔建築師貝聿銘先生之手筆。特別值得一提的是,貝聿銘的父親即為1919年出任中國銀行香港分行經理的貝祖詒先生,後又曾是中國銀行上海分行的經理。

中銀大廈的結構採用巨型鋼柱支撐,室內無一根柱子。以平面為例,中銀大廈就是一個正方平面,對角劃成4組三角形,每組三角形的高度不同,節節高升,使得各個立面在嚴謹的幾何規範內變化多端。這座銀光閃閃的摩天大樓,正如貝聿銘所形容的,像是雨後春筍,成為傳統文化中希望、力量和進步的象徵。 但當時香港卻出現另一種解讀,認為中銀大廈的設計是一柄寒光四射的三棱尖刀或利劍,直接劈向遠方的港督府和滙豐銀行,煞氣十足,威風凜凜。這種說法曾引起當時報刊的廣泛議論,為此貝聿銘曾多次接受香港衛視等多家媒體的專訪,表達自己的真正創意。 |

|

|

|

|

||

|

|

有人說,滙豐銀行的成功,也與它所占的風水有著莫大的關係。

滙豐總行地處香港扯旗山(即太平山頂)山腳的“龍穴”,山坡貌似低垂的馬頭在維多利亞港飲水,故有風水大師喻之為“天馬飲水穴”。其行樓背海面山,乃絕好的“騎龍格”風水位,如此佈局則可完全反轉乾坤。

在中銀大廈建造以後,滙豐為作出應對,便在樓頂對著中銀設了兩門大炮,以炮對劍,針鋒相對。而當時的香港總督府,則大量栽種柳樹,以柔克剛。 |